|

EPSON98互換ラップトップ/ノートであるPC-286L/LE/LF,PC-286LP(PC ONE),PC-386BOOK L/LC/LX,PC-386NOTE AR1(注1),PC-486NOTE AS/AU/AVの外部拡張スロット(これはいわば小型のCバススロットですが(注2),信号はCバスのものと一部異なっています)であるLスロットの信号です(注3).PC-386BOOK L/LC/LXはPC-386BOOK Lと一括して表記します. 注1:この機種はPC-386NOTE ARのうち内蔵FDDが1台のモデルですが,内蔵FDDを2台備えた他のモデルでも,本体背面側のFDDを取り外せばLスロット拡張機器が使用できます.少なくとも筆者のPC-386NOTE AR2(モノクロ液晶・FDD2台内蔵モデル)では,本体背面側のFDDの下にLスロットコネクタが存在しますし,またこの機種で実際にLスロット機器が使用できていることを示す記事もあります(のての館 うっきー’S HOME PAGE --> NOTE-PCの館 --> えぷのての部屋 --> PC-386NOTE AR を参照)(注1.1).PC-386NOTE ARはLスロットを持たないとするツイートを見かけましたので書いておきます.なおPC-486NOTE AS/AU/AVの各機種でも,Lスロットは本体背面側のFDDと排他使用となります. 注1.1:PC-386NOTE ARシリーズユーザーズマニュアルには,PC-386NOTE ARではLスロットはPC-386NOTE AR1だけに搭載されているとあります.またPC-386NOTE ARのカタログにも,PC-386NOTE AR2がLスロットを装備しているとは書かれておらず,オプション・消耗品一覧表にLスロット増設機器固定用のフレーム金具であるPCNTLA(Lスロットアダプタ)(注1.1.1)が掲載されていません(ぱんだねこさんの2022年1月30日のツイート を参照).しかし実際には上記の通りPC-386NOTE AR2にもLスロットのコネクタは存在します.PC-386NOTE AR2はPCNTLA同等の金具を備えておらず,完全な形でのLスロットを備えてはいませんが(従ってPC-386NOTE AR2にはLスロットがないとするユーザーズマニュアルやカタログの記述は誤りではありません),"不完全なLスロット" を持っていると見なすことはできます, 注1.1.1:PCNTLAの画像が,SENRI’s Homepage PC98周辺機器情報局 98Station --> My PC環境 --> PC-486NAV2 に掲載されています. 注1.1.1追記:PCNTLAの全体の構造が分かる画像が見つかりました.ヤフーオークションで出品者IDが cdfzf08532,オークションIDが c1089132708(2023年4月23日に落札)の出品物の説明に使用されていた画像から切り出して90%(左上)ないし半分(左上以外)に縮小したものを併置しjpg形式に再変換した画像を引用します.スロット開口部の蓋が付属しています.PCNTLAの金具部分は,出荷時にPCLSV2(サウンドビデオボード)が装着されているモデルであるPC-486NAVX1JW/Y1JW/D1JWのLスロットに取り付けられているものの同等品と思われます.また箱のラベルからは,PC-386NOTE ARの時代にはまだ発売されていなかったオプション機器であることが確認できます. |

|

注2:コネクタの端子のピッチは1.27mmで,PCIボードのものと同じ[艦長日誌・私的記録 DS9 --> PC-386 Book Lの復活劇 その9 ~メモリ増設大作戦(前編)(2022年10月26日の記事)を参照]. 注3:本記事が基づいている下記の資料では,Lスロットに関する記載に混乱がみられるようです."第1章 EPSON PCシリーズ仕様一覧 1.2 機種別仕様一覧表" には,誤記の他に意味のよく取れない記述も散見されるため,本記事の冒頭では,Lスロットを持つ機種のうち,PC-386NOTE ARより前に発売されたものについては,"第23章 外部拡張スロット 23.3 Lスロット(PC-386BOOK L以降)" で "Lスロットの仕様が適用される機種" とされているものを列挙しました. 本記事は下記の資料の記述に基づいています.なおこの書籍[筆者所有のものは1993年3月31日発行の初版第1刷の古書で,入手時には正誤表(実際に付属していたのかはわかりませんが)は挟まれていませんでした]にはいくつか明らかな誤記があります.また刊行時期の関係で,PC-486NOTE AS/AU/AVのLスロットについては記載されていません(注).なお "Lスロット" の名称は,これが最初に装備された機種であるPC-286L(1987年11月発売)の名称に由来するとされています. 注:後述のように,PC-486NOTE AS以降のLスロットでは若干の仕様変更がなされたようです. |

|

吉野敏也(監) 株式会社テクノメディア(編) (1993). EPSON PC システムガイド ――100万人EPSONユーザーのためのオフィシャル・データブック―― クリエイト・クルーズ |

|

PC-386NOTE ARのLスロットコネクタのピンアサイン情報は,noconaさんの2023年10月10日のツイート と 河村純一・下川繁三(編著)(1993). ノートブックパソコンによる科学計測入門II PC286/386NOTE,PC9801NOTEシリーズ 八戸ファームウェアシステム株式会社HFS出版部(発行), 星雲社(発売). にもあります.はっきりと書かれてはいませんが,後者の記述はPC-386NOTE ARユーザーズマニュアルに拠っていると思われます.なお本記事には各信号のタイミングチャート等の情報は載せていません. ■コネクタのピンアサイン Lスロットのコネクタ(本体側・カードエッジメス)の嵌合面のピン番号はCバスのものと同じです.すなわち上段左からB1,B2,B3,…… B48,B49,B50,下段左からA1,A2,A3,…… A48,A49,A50 の順です. 以下,PC-386BOOK LのLスロットにおけるピン番号 信号名 PC側から見た信号方向 の順です. |

|

※PC-486NOTE AS以降の機種では,B26ピンにINT 2が割り当てられているといいます(ETHYLE~1.SYSさんの2022年12月2日のツイート を参照).PC-486NOTE ASの一つ前の機種であるPC-386NOTE ARのLスロットでも,B26ピンはNCとなっています(noconaさんの2023年10月10日のツイート を参照). PC-286LP,PC-286LF,およびPC-286L/LEでは一部の信号が異なります.なお286L-E98の付属文書("286L-E98のご案内")ではHDDRVがHODRVと表記されていますが,この信号の意味から見て誤記と考えます. |

|

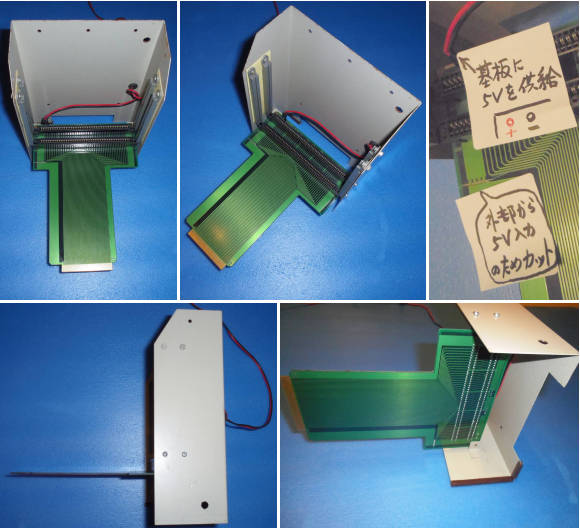

■信号の意味 大部分の信号はCバスのものと同じです.PC-98とエプソン98互換機で信号の名称が一部異なりますので注意して下さい.以下はLスロット独自の信号です. PRSL 拡張ボードの種類を判別する信号. NC:プロテクトモード対応ボードと判定. GND:μPD70116用ボードと判定. この信号によりA19S/SA19,INT4/SA21,DACK30/SA22,DRQ30/SA23の各信号の切り替えを行う(Cバススロットのマイクロスイッチの機能に相当).80286以上のCPUが採用されている機種では,PC-286L/LE用に開発された拡張ボードを使用できるようにこの信号で一部の信号の切り替えを行う.この切り替えはPC-286LFではディップスイッチSW4(キーボード右上のスイッチ)により行われる. A19S/SA19 PRSLにより切り替わる. NC:SA19(プロテクトモード対応ボード). GND:A19S(μPD70116用ボード). 拡張ボードがプロテクトモード対応ボードと判定された場合,A19S/SA19はSA19本来の信号を出力し,24ビットフルデコードが可能.μPD70116用ボードと判定された場合には下位20ビットだけが有効となる. MBAT バッテリ出力6-8Vのデータ保持電圧が出力される.電源容量は50mA(max). ※EPSON PC システムガイドのp.248ではMBAT,p.251ではMBATKと表記. INTS 8259割り込みコントローラ(スレーブ)のIR3に接続される(外部割り込み要求信号).1MB(2HD)FDDで使用. INT4/SA21 PRSLにより切り替わる. NC:8259割り込みコントローラ(スレーブ)のIR2に接続される.640KB FDDで使用. GND:SA21(アドレス信号). DACK30/SA22 PRSLにより切り替わる. NC:DMAコントローラ8237のチャネル3(640KB FDD)のDMAアクノリッジ信号.アクティブ "L". GND:SA22(アドレス信号). DRQ30/SA23 PRSLにより切り替わる. NC:DMAコントローラ8237のチャネル3(640KB FDD)のDMA要求信号.アクティブ "L". GND:SA23(アドレス信号). HDEN 本体BIOS ROM中のHDD BIOS(0D7000h-0D7FFFh)をイネーブルにする. SNDEN 本体BIOS ROM中のBIOS(0CC000h-0CCFFFh)をイネーブルにする(使用不可). HDDRV DRIVE LEFTのLEDを点灯させる(内部回路のジャンパスイッチの変更が必要). 電源容量は以下の通りです. ・PC-286L/LE/LF(2FDDモデル) +5V/+12V/-12V = 250mA/150mA/10mA(1スロットあたり.2スロット分では倍) ・PC-286L/LE/LF(1FDD+HDDモデル) +5V/+12V/-12V = 100mA/150mA/20mA(1スロット.他の1スロットはHDD I/Fが占有) ・PC-286LP +5V/+12V/-12V = 250mA/150mA/10mA(1スロットあたり) ・PC-386BOOK L +5V/+12V/-12V = 250mA/150mA*/10mA(1スロットあたり.2スロット分では倍) *PC-386BOOK LC/LXでは75mA. ・PC-486NOTE AS +5V/+12V/-12V = 250mA/90mA/10mA(EPSON PC-486NOTE ASユーザーズマニュアルの記載による) 上記の通りLスロットは小型Cバススロットとでも呼べるような拡張スロットですので,Lスロットの信号でもCバス用のボードを動作させることができます.LスロットにCバス用ボードを接続するための製品(拡張ボックス)には,エプソン製PC286LIOUがありました.但しこれは 100000h~ のメモリは使用不可[上記のEPSON PC システムガイドを参照],PC-486NOTE AVでは使用不可(赤茄子の街 --> 青の家 --> EPSON98資料室 --> Lスロット製品データー集 を参照)といいます.またKANAAN-PEPOのToyBox --> ブログ(pepo blog) --> 00090 --> EPSON PC-286LEの部屋(2017年12月22日更新の記事) に,同種の製品であるアートエレクトロン製286L-E98の画像が掲載されています. 追記1:この種の製品がヤフーオークションに出品されたことがあります.出品者IDが arantacs,オークションIDが l654280216(2020年12月11日に落札)の出品物の説明に使用されていた画像から切り出して1/3ないし1/4に縮小し,一部を270゜回転してガンマ補正値を上げた後併置しjpg形式に再変換した画像を引用します.メーカーや型番は不明ということで,基板部分は上記のアートエレクトロン製286L-E98のものと酷似していますが(同じ工場で製造されたものなのかもしれません),Cバスボックス部分は明らかに異なっています.基板のパターンが一部カットされ,外部から+5Vを供給するように手が加えられていますが,これは出品者による独自の改造なのか,取扱説明書で正式に指示されていた改造(注1・2)なのかは不明です. 注1:サードパーティー製の古いCバスボード,特に計測ボードでは,必要に応じてユーザー自身がパターンカットやボード上の部品の交換・追加実装(すなわちユーザー自身による改造)を行うよう取扱説明書に指示のあるものが存在しました(例). 注2:これは筆者の想像ですが,Cバスボードを二枚使用する場合,あるいは一枚でも,比較的消費電力の大きなボードを使用する場合には,この改造が指示ないし推奨されていたのかもしれません.また+12Vを多く消費するボードは使用不可といった制限もあった可能性もあります. |

|

追記1.1:上の製品の正体は,どうやら286L-E98にオプションのCバスボックス部分(製品名は不明)を取り付けたもののようです.ヤフーオークションに出品された別の286L-E98の外箱に貼られたシールに ITEM[286L-E98]や SERIAL[ ]などの項目の他に OPTION[ ]の項目があることから,何らかのオプション機器が用意されていたようですが,そのオプション機器として最も可能性の高いもの(唯一可能性のあるものと言ってもよいのかもしれませんが)がこのCバスボックスです.このCバスボックスは,上の引用画像では金属製で折り畳めないもののように見えることから,外箱にさほど厚みのない286L-E98に同梱されていたものではないと思われます(286L-E98にCバスボックスが同梱された製品が用意されていた可能性は低いと考えます).286L-E98には基板をPC-286LのLスロットコネクタの高さ(PC-486NOTE ASなどのものより高い位置)に持ち上げるための針金状の簡素な金具[付属の文書("286L-E98のご案内")では "ボルト"]が付属していますが(注1),Cバスボックスを取り付けた場合にはこの金具は不要です.また付属の文書("286L-E98のご案内")には "外部電源を使用の際は" として+5Vの場合を例にパターンカットによる改造の指示がありました.使用制限のあるボード等の記述はこの文書にはありませんでした. 注1:"ボルト" の画像です.ヤフーオークションで出品者が 風に吹かれて,オークションIDが l1163968209(2024年12月15日に落札)の出品物の説明に使用されていた画像を1/4に縮小してjpg形式に再変換した画像を引用します. |

|

追記2:SST製PS-286BOXという製品の存在も確認しました.形状から見て,PC-286L(/LE/LF)本体を載せて使用することを想定したものと思われます.ヤフーオークションで出品者IDが hbktj294,オークションIDが s828263232(2021年6月26日に落札)の出品物の説明に使用されていた画像から切り出して1/5に縮小したものを併置しjpg形式に再変換した画像を引用します.Cバスボードを2枚まで装着できる製品のようですが,電源ユニットを内蔵しているようで,消費電力の大きなCバスボードも使用できそうです. |

|

追記3:エプソン製PC286LIOUのCバスボックス部の画像が見つかりました.但しI/Fボード部と接続用ケーブルが欠品しています.コネクタはアンフェノールハーフ100ピンメスです.Cバスボードを4枚まで装着できるものであることが判明しました.これも電源ユニットが内蔵されており,消費電力の大きなCバスボードも使用可能と思われます.サービスコンセントの上にある文字列は,左側がSWITCHED,右側がUNSWITCHEDですが,これらが何を意味するのかは不明.また背面にある10連ディップスイッチSW1の設定内容も不明です(画像のもののディップは左から下下下下下下上下上上).製品名の書かれたラベルは底面に貼られています.ヤフーオークションで出品者IDが mogatengpk,オークションIDが r1112296028(2023年11月5日に落札)の出品物の説明に使用されていた画像から切り出して1/3に縮小後ガンマ補正値を上げたものを併置しjpg形式に再変換した画像を引用します. |

|

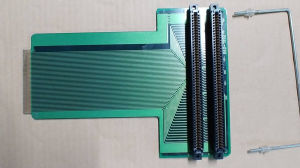

追記3.1:PC286LIOUのI/Fボード部の画像も見つかりましたので掲載します.ヤフーオークションで出品者が PCショップ ミリオン,オークションIDが u1165152509(2024年12月16日に落札)の出品物の説明に使用されていた画像から切り出し2/3ないし1/3に縮小したものを併置してjpg形式に再変換した画像を引用します. |

|

コネクタはCバスボックス部のものと同じくアンフェノールハーフ100ピンメスです.ボード上に EPSON LIOIF,PC-286L-IOU,UNIT Y16122300000 の文字列があります.画像下段はPC-386BOOK Lに装着された状態のものです.この場合の8連ディップスイッチSW1の設定は OFF-OFF-ON-ON-ON-OFF-OFF-OFF で,二つある3本ジャンパスイッチ(いずれもスイッチ名不明,赤いジャンパプラグが挿してあるもの)の設定は,画像のボードの向きでC20とC21のシルク印刷に挟まれた位置のもの(ボードのより端側)では 左側-中央の2本ショート,R24とRM14のシルク印刷に挟まれた位置のものでは 中央-右側の2本ショート です. 110ピン拡張バスや80ピン拡張バスにLスロット用ボードを接続するための拡張ボックスも存在しました.市販の製品としては,これまでのところ八戸ファームウェアシステム(注)製の NOTE BOX NB1-N(110ピン拡張バス機用,外部FDDコネクタあり,外部ディスプレイ用コネクタなし)と NOTE BOX NB1-E(80ピン拡張バス機用,外部ディスプレイ用コネクタあり)とを確認していますが,需要の点からこれらが唯一の製品の可能性が高いと考えます.両者ともLスロット用ボードを2枚まで装着できます.下は98バリバリチューン(アスキー刊,1992年)の巻末に掲載されている,八戸ファームウェアシステム株式会社の製品広告にあるNOTE BOX NB1-NとNOTE BOX NB1-EのCバスボックス部です.厳寒期でスキャナがうまく動作しないため,やむを得ず古いディジタルカメラで撮影した画像を引用します. |

|

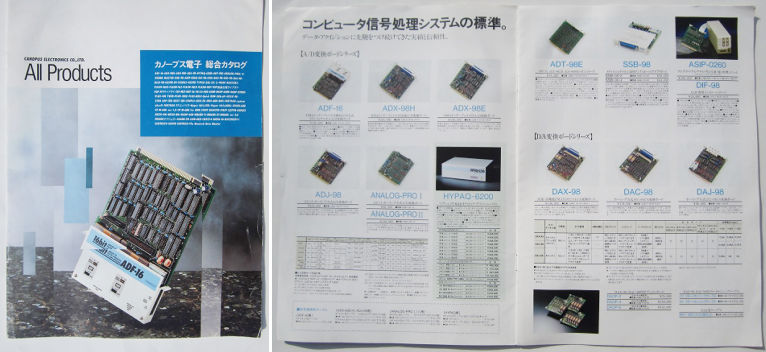

注:PC-98のユーザーには,同社は主にノートPC用の音源モジュールや外部ディスプレイ接続用の製品のメーカーとして知られているのではないかと思いますが,ノートPCの拡張バス(80ピン拡張バス,110ピン拡張バス,Lスロット)に接続する制御計測用モジュール[A/D変換,D/A変換,パラレル入出力(注1),RS-232C増設,GP-IB(IEEE488),アップダウンカウンタ等]のメーカーでもありました[筆者自身は同社の製品を使用したことがありませんが,80ピン拡張バス(110ピンではなく80ピンだったと思います)A/D変換モジュールが使用されている現場を見たことがあります.ノートPCでの制御計測用にはこういう製品も用意されているのかと同行者と二人で感心した覚えがあります(注2)].また同社の製品を使用した計測を実例とともに説明した書籍も出版していました(注3).社名には地名を思わせる八戸の文字が入っていますが,これは創業者の名字で,所在地は北海道の札幌でした.なお札幌で他にPC-98用の制御計測用ボードの製造を行っていたメーカーにはエルムデータがありました.こちらはデスクトップ機用のCバスボードを製造(筆者はここのパラレルI/Oボードを使用したことがあります)していました(注4).八戸ファームウェアシステムはなくなってしまったようですが(注5),エルムデータ(ELM DATA)は現在も事業を継続しています. 注1:注4.1にも書いたように,I・Oデータ機器もかなり早い時期から計測ボード等を製造していました.110ピン拡張バス用のパラレル入出力ボードと思われる製品もあります.PIO-NS2という型番から,PC-9801NSの時代に出た製品でしょうか(画像1・画像2・画像3). 注2:PC-98用のソフトウェアは,ゲームソフトのみが "文化財" として特定非営利活動法人ゲーム保存協会等による組織的な収集・保存活動の対象となっているようですが,ビジネスソフトを対象とした同様の活動については,筆者は寡聞にして知りません.またハードウェアに関しては,CPUアクセラレータやRAMボード,SCSIボード,音源ボード,グラフィックアクセラレータボード,外付けFDDユニット,特定メーカーのストレージ機器などの一般的な拡張機器類の,製品名を中心とした簡単で不完全な一覧が有志個人により作成・公開されている程度で,これらの製品に比べてやや特殊と言える制御計測ボードの類に至っては,どうやら情報や資料の収集保存に関心を向ける者さえいないような有様です.ビジネスソフトや制御計測ボードのメーカーには消滅したものも多く,存続しているメーカーであっても詳しい資料を残していることは殆ど期待できません.しかしビジネスソフトや制御計測ボードは,我が国の産業・研究や文化活動を支えてきた重要な "道具" の一つであったことは間違いありません."文化財" ではないかもしれませんが,役目を終えたらそれで用済みということで,後世には大した記録も残らないというのでは,少し寂しい気ががします.とは言うものの,今から資料収集を開始したところで,資料や実物の多くは(単なる散逸ではなく)既に現存していないでしょうから,残念ながら極めて不満足な成果しか得られないであろうことは予想に難くありません. 注3:筆者は,河村純一・下川繁三・河村雄行(編著)(1992). ノートブックパソコンによる科学計測入門 PC286/386NOTE,PC9801NOTEシリーズ 八戸ファームウェアシステム株式会社HFS出版部(発行), 星雲社(発売)と,河村純一・下川繁三(編著)(1993). ノートブックパソコンによる科学計測入門II PC286/386NOTE,PC9801NOTEシリーズ 八戸ファームウェアシステム株式会社HFS出版部(発行), 星雲社(発売). の二冊を架蔵しています. 注4:両社の製品は対応するPC本体のタイプ(一方のラップトップ・ノート機に対して他方はデスクトップ機)が重なっていません.これが偶然によるものかどうかは不明ですが,同じ土地に同じ時期に存在し,ともに制御計測モジュールという同じカテゴリーの製品を出していたにもかかわらず,両社は "棲み分け" できていたということでしょうか.ところで河村・下川(編著)(1993) の p.42 の "表3-1-1 PC-9801シリーズ,PC-286/386/486シリーズ用の代表的な計測・制御ボード" のメーカー名の欄に,インタフェース,カノープス(注4.1),コンテック,マイクロサイエンス,八戸ファームウェアシステムなどと並んで,アドテックシステムサイエンスやサンシステムサプライ(筆者はこの二社の制御計測ボードは使用したことがありません)といった名前は見えるのですが,エルムデータ(1993年頃は決して小さな会社ではなかった筈です)の名前がないのは不思議です.同社はこの時期にはPC-98を対象とした事業からは既に撤退していたのでしょうか. 注4.1:カノープスはPC-98ユーザーにはグラフィックアクセラレータボードとその高性能ドライバのメーカーとして馴染みのある企業でしょうが,元々は制御計測ボードと関連機器等の信号解析・処理のソフトウェア・ハードウェアのメーカーで,業界の名門の一つでした.I・Oデータ機器も,その社名からも窺えるように,初期はやはり計測ボード(およびRAMボード)の印象の強いメーカーでした.同社は古くはPC-88用のRAMボードなども製造していました(取扱説明書は手書き原稿をコピーして綴じた,時代を感じさせるものでした).カノープスやI・Oデータ機器製の基板のレイアウトが,一部の競合他社のものに比べて遥かに洗練され美しいのは,これらのメーカーが信号処理システム用の機材を開発していたことと無縁ではなかろうとの主張を見ましたが,あるいはそういうこともあるのかもしれません.下は1991年発行のカノープス電子 総合カタログ(表紙を含め全12ページ,同年7月1日の時点でのソフトウェア・ハードウェア両者の現行製品を掲載) の表表紙と2・3ページ(A/D変換ボード,D/A変換ボード等を掲載)です.厳寒期でスキャナがうまく動作しないため,やむを得ず古いディジタルカメラで撮影した画像を引用します. |

|

注5:同社は事業内容を変えながら,2000年を過ぎた頃までは営業を続けていたことを確認しています.Internet Archiveには1998-2003年の同社のウェブページ(http://www.hfs.co.jp)が保存されており,沿革の記事を見ると事業内容の変遷が分かります.会社の消滅,あるいは(他社との合併や経営権の譲渡等による)会社名の変更などの正確な時期は判明していません. |